本記事はアフィリエイト広告を利用しています。

一般的に「ペット」と呼ばれる動物たちですが、法律(特に愛玩動物看護師法)における「愛玩動物」の定義は、私たちが一般的にイメージする「ペット」とは少し異なります。

結論から言うと、法律上の 愛玩動物 にウサギやハムスター、フェレット等は含まれません。

今回は、なぜ特定の動物だけが指定されているのか、国家資格「愛玩動物看護師」の実務経験要件にも関わる法的な定義と、その背景にある「感染症」と「獣医師法」の関係について解説していきます。

【結論】法律で定められた「愛玩動物」の範囲

愛玩動物看護師法などの法律において定義されている「愛玩動物」は、以下のとおり。

- 犬

- 猫

- 愛玩鳥(オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種)

これら以外の動物(ウサギ、フェレット、ハムスターなどの齧歯類や爬虫類など)は、一般的にペットとして愛されていても、この法律上の「愛玩動物」には含まれません。

インコ科は対象外なの?

鳥好きな方は気が付かれたかもしれませんが、「愛玩鳥」の枠に インコ科 の記載がありませんでした。

気になったので調べたのですが、結論としては インコ科も”愛玩動物”に含まれる ようです。

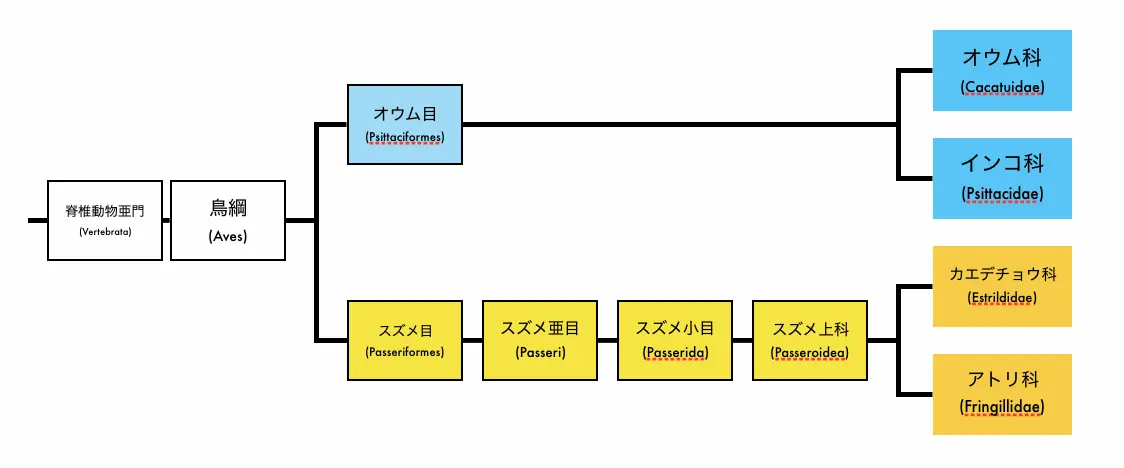

分類上はインコ科もオウム目

分類上では上記のとおり。

インコ科もオウム目なので”オウム科”で区切られるのはどうなの?と疑問だったわけですが、「愛玩動物看護師法施行令案が発表された際に環境省へ寄せられた意見」への解答に、以下の内容が掲載されています。

獣医師法施行令第2条に規定する「オウム科全種」には、セキセイインコ、ボタンインコ等のいわゆる「インコ科」に含まれる鳥類も含まれるとお示ししています。

環境省 - 愛玩動物看護師法施行令案についての御意見と御意見に対する考え方

上記の通り、インコ科の鳥は愛玩動物に含まれるという認識になります。

なぜウサギやフェレットは「愛玩動物」ではないのか?

続いて解説するのは、ペットとして高い人気を誇るウサギやフェレットについて。

これらの動物が除外されている理由は、「獣医師法」 と 「公衆衛生(感染症)」 による観点が関係しています。

獣医師法第17条の定義がベース

愛玩動物看護師法における『愛玩動物』は、獣医師法で定義される『飼育動物』のうち、とくに第17条で診療対象として列挙されている動物から、犬・猫および政令で定める愛玩鳥が選ばれています。

なお、昭和24年に制定された獣医師法第17条では、以下の動物が 「飼育動物」 の対象とされています。

「ウサギもフェレットもペットとして人気なのに、時代遅れだな〜」

なんて思ったりもしましたが、実はこの「獣医師が診療を行う必要があるもの」という点がポイント。

環境省の「資料2 愛玩動物看護師法第2条第1項に規定する動物(案)について」を確認するとわかるのですが、ここには「 公衆衛生上の観点等喫緊の課題は見られない。 」という記載があります。

「喫緊の課題」がない

環境省の資料によると、対象動物を選定する際、公衆衛生上の観点から「喫緊の課題」があるかどうかが重視されています。

”喫緊の課題” というのが、つまりは動物由来感染症(ズーノーシス)の危険性。

犬であれば「狂犬病」、猫であれば「トキソプラズマ症」、鳥類であれば「オウム病」などが代表例として挙げられます。

現行制度ではウサギやフェレットについて、人獣共通感染症の観点で犬猫・愛玩鳥ほど大きな公衆衛生上のリスクとは位置付けられておらず、現時点では『愛玩動物』に含まれていないと考えられます。

法律の定義は

「ペットとして人気があるか」

ではなく、

「獣医師による診療や衛生管理が社会的に強く求められるか」

で線引きされているわけですね。

鳥類(インコ・オウム)が含まれる特殊な事情

代表例としても挙げた「オウム病」は、1980〜90年代にかけて流行した動物由来感染症。

同資料にも代表例として記載されています。

<オウム病>

インコや鳩、オウム等の糞に含まれるクラミジアという細菌に感染することが原因で、発熱や風邪症状のような軽い症状を引き起こし、重症化すると肺炎や死に至るケースもある感染症。

この当時は犬猫に次いで鳥の飼育数が多く、 ”獣医師” にオウム病の感染確認や診療依頼を行うケースが多かったようです。

この背景から、「獣医師が診療を行う必要があるもの」にオウム科(インコ科も含まれる)が含まれました。

以下の記事でもズーノーシスについて解説していますので、興味がある方はぜひ。

この記事もチェック!

うさぎやフェレットは飼育数が多い人気の動物ですが、現時点で”喫緊の課題”もなく、公衆衛生上の観点からも問題のない動物であるため、法に縛る必要がないというか、法が定義する”愛玩動物”には含まれていないわけです。

まとめ:法律の定義と飼育者の愛情は別物

法律上の定義をまとめると以下のようになります。

| 動物種 | 法律上の「愛玩動物」 | 理由 |

|---|---|---|

| 犬・猫 | ○ | 獣医師法で規定 |

| オウム・インコ類 | ○ | オウム病等の公衆衛生上の理由 |

| ウサギ・フェレット | × | 公衆衛生上の喫緊の課題がないため |

飼育数は多くとも、喫緊となる課題や問題がなければ法に定める必要がないわけで、決して 考えが古い とか 「うさぎはペットとは呼べないよね〜」 的な感覚で愛玩動物に含んでないわけではありません。

ペット事業者や資格取得を目指す方は、この「法律上の線引き」と「理由」を知識として持っておくと良いでしょう。

ただし、時代とともに法律も変化します。

今後、新たな感染症のリスクや社会情勢の変化により、定義が見直される可能性は大いにあるという点も理解しておきましょう。

牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら、その他獣医師が診療を行う必要があるもの