本記事はアフィリエイト広告を利用しています。

“獣医”であれば“獣医師免許”が必要になりますが、ペットシッターという仕事は公的資格が必要ない仕事なので、ペットシッターとして活動したい!と思ったその日から仕事を始めることは可能です。

とはいえ、自分の愛犬・愛猫を“未経験”や“知識のない”ペットシッターに預けたい?と考えてみると、やはり最低限の知識・経験値は必要ですよね。

一方、ペットシッターとして“開業”する場合は法的に定められた登録・許認可が必要になりますので、業界未経験の方がすぐに開業することはできません。

まずは、開業前に色々な要因を洗い出して、スムーズなスタートがきれるように準備を進めていきましょう!

はじめに理解しておきたい、開業までのステップ

「ペットシッター」という仕事は免許制の仕事ではありませんので、“働くだけ”なら資格の有無は問われません。

一方、ペットシッターとして“開業”するには「動物取扱業」として登録する必要があり、実務経験や資格を保持している必要があります。

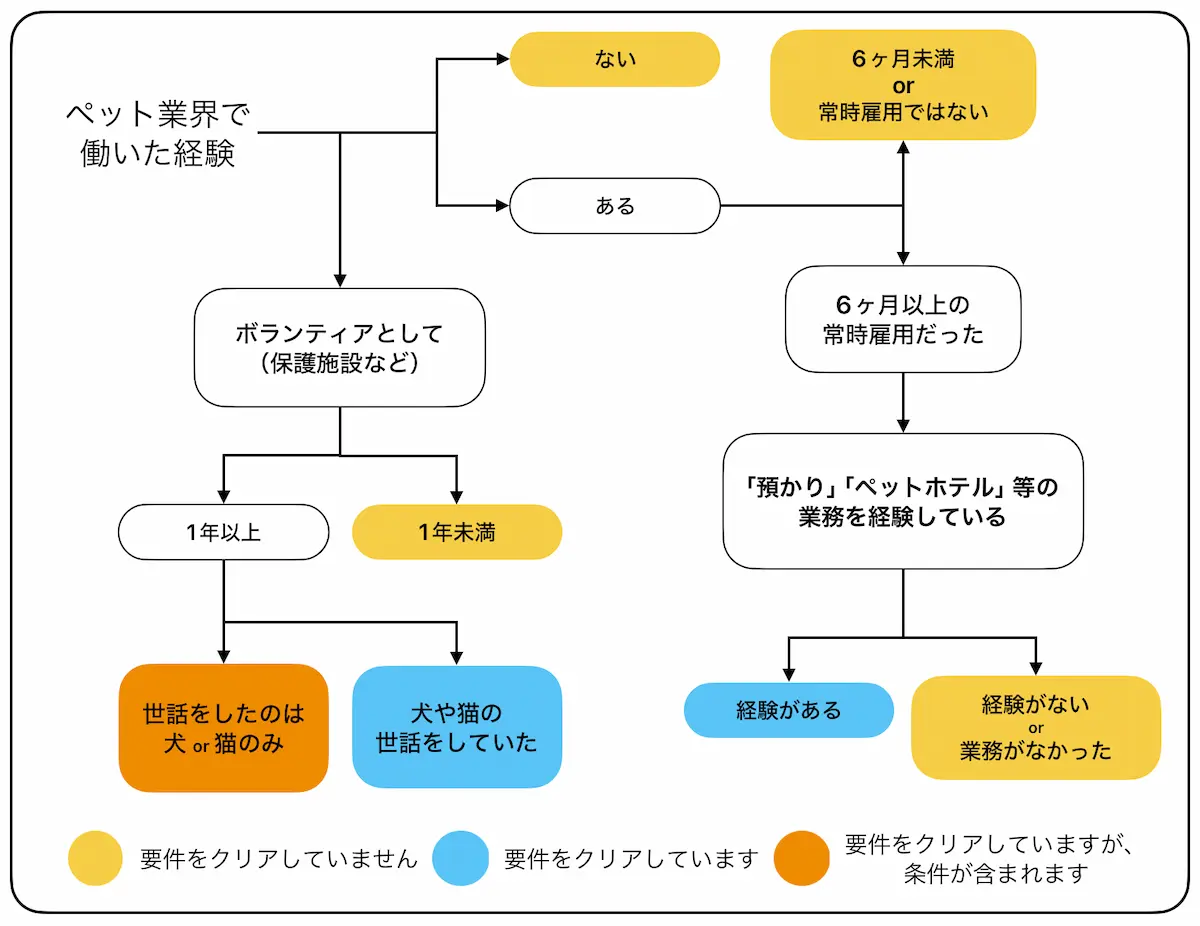

上記の図で、水色とオレンジに該当する場合は資格の取得を済ませるだけで開業の準備が整います。

ただし、オレンジ色に該当する場合は開業後に条件が加わる点に注意が必要。

黄色に該当している場合は開業するための準備を満たしてませんので、開業までに最低でも6ヶ月以上の実務経験が必要になってきます。

動物取扱責任者になるための“実務経験”

動物取扱業として開業・登録するには関連する業務の実務経験が(常勤で)半年以上(もしくは1年間の飼養経験)である動物取扱責任者が1名必要になります。

ペットシッター業は動物取扱業の「保管」に該当する業種で、「保管」を業とする場合の動物取扱責任者は「保管」の実務経験が必要になるわけです。

ということで、ペットシッターとして開業するための最初のステップとしては、まずは実務経験を積むことが重要に。

ただし、働く場所はホテル併設のペットショップ、サロンといった飼養施設あり=保管施設がある場所で働いた経験も含まれるため、必ずしも「ペットシッター業」にこだわる必要はありません。

| 営もうとする種別 | 実務経験として 認められる種別 |

|---|---|

保管(飼養施設あり)例: 店舗を構えての |

|

| 保管(飼養施設なし)例: 出張ペットシッターなど |

|

※管轄の自治体(保健所・動物愛護センター)によって解釈が異なるケースがあります。必ず開業予定地の管轄窓口へ事前相談を行うようにしてください。

将来的に出張ペットシッター(=飼養施設なし)として開業するのであれば、飼養施設の有無に関係なく仕事を探す事ができます。

一方、店を構える(=飼養施設あり)予定であれば、飼養施設のある会社で実務経験を積む必要があります。

この記事もチェック!

「ペットシッター」にこだわらなくても大丈夫!

「ペットシッターを目指すのであれば、シッター専門の会社で働くのがベストな選択!」

と考えてしまうかもしれませんが、ペットシッター業を行っている会社・事業所もまだ多くはありませんし、募集自体も多いわけではありません。

最も重要なのは、経験を積んでいく中で培われるスキルや総合的な経験値です。

同じペット業界といえど、ペットショップやトリマーとして得られるスキルは全く別物。働けるチャンスがあるのなら、異なる経験が得られるチャンスと捉えて飛び込んでみるのが大切です!

また、求職中に何もせず機会を待っているのであれば、ペットシッターの民間資格を取得して知識を学びつつ、ペット業界で働ける機会を待つのが得策。

将来的に開業を目指している場合は他社との差別化も図れるので、民間資格といえど看板の一部ともなる資格取得は外せないポイントです。

「1年間 飼養に従事した経験」とは?

動物取扱責任者の要件の一つ「半年以上の実務経験」について触れてきましたが、もう一つの要件が「飼養に従事した経験がある(1年間)」です。

常勤での雇用で6ヶ月以上の経験が「実務経験」となりますが、「飼養に従事した経験」は雇用関係に捉われない経験を指します。

例を挙げると、

- 動物愛護団体や動物保護施設での活動

- 動物の訓練施設や(動物を使用した)福祉活動

などが該当します。

“ペット”として飼育した経験は含まれません!

あくまでも実務経験レベルで飼育に携わった経験です。

ここで注意したいのが「飼養に携わった動物」について。

先ほどの図でオレンジに該当する場合がこれにあたりますが、例えば「犬」の飼養に従事した経験が1年以上あっても、開業後は犬だけの業に限定され、その他の動物(猫など)を扱うことはできません。

シッターであれば、猫のシッター業は不可といった感じ。

多くの自治体では「詳しくは動物保護管理センターに問い合わせ」となっているので、こちらのルートで動物取扱責任者登録を考えている場合は、該当する場所へ問い合わせるようにしましょう。

ペットシッターの開業に必要な資格

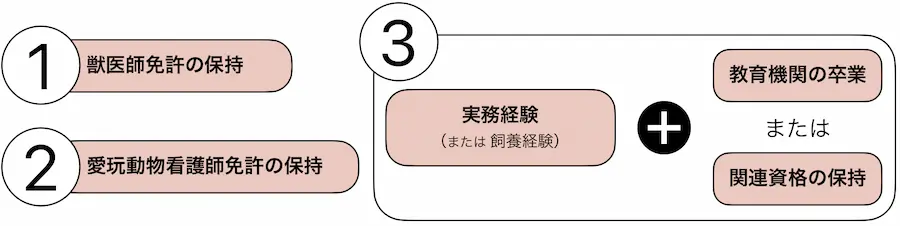

続いて“資格“について触れていきますが、「ペットシッター」という仕事をするのに資格は必要ないものの、“開業”するためには下記1〜3のうち、いずれか一つに該当する必要があります。

国家資格の「獣医師」もしくは「愛玩動物看護師」を取得している場合は実務経験の有無が問われませんが、それ以外は実務経験とプラスの要件が必要に。

1と2は国家資格となりますのでハードルは高めですが、時間や金銭的なコストを考慮すると、3の「実務経験+関連資格」の組み合わせが最も目指しやすい要件ではないかなと思います。

ペットシッターに関連する資格

ペットシッターに関連する民間資格はいくつか存在しますが、その中でも動物取扱責任者の要件を満たすペットシッター関連の民間資格としては、以下の資格が挙げられます。

動物取扱責任者の要件を”満たす”民間資格(ペットシッター関連として)

- 認定ペットシッター(ペットシッタースクール)

- ペットシッター士(日本ペットシッター協会)

- 愛玩動物飼養管理士(日本愛玩動物協会)

- 愛犬飼育管理士(ジャパンケネルクラブ)

- 家庭動物管理士(全国ペット協会)

動物取扱責任者の要件を満たす資格は他にもありますが、ペットシッターの「専門的な資格」を考慮した場合、上記の資格が該当してきます。

なお、一部の資格はペットシッターとしての専門的な資格とは異なりますが、ペットに関連する知識の習得に最適な資格かつ、動物取扱責任者の要件を満たす民間資格となっています。

この記事もチェック!

動物取扱責任者の要件を”満たさない”ペットシッターの民間資格

- ドッグシッター(日本ペット技能検定協会)

- キャットシッター(日本ペット技能検定協会)

- ペットシッターアドバイザー(日本ペットシッターサービス協会)

- ペットシッタープロフェッショナル(日本技能開発協会)

上記の資格は動物取扱責任者の要件を満たしていませんが、ペットシッターの専門的な知識を学ぶことのできる民間資格です。

それぞれ独自の知識を学ぶことができ、ペットシッターとしてのスキルを向上させてくれる資格でもあります。

講座料金や開業後に検討しているサービスなど、選択しうる要素はいくつかあると思いますので、自分に合った資格を取得するためにも、しっかりと内容を理解して資格取得を目指していきましょう。

この記事もチェック!

事業計画書を練ってみましょう!

最後に開業資金も含め、実際に開業するまでの具体的な計画書でもある「事業計画書」の作成に挑戦してみましょう。

おもに開業後の運営といった具体的なプランを検討していくものになりますが、開業までに要する時間や費用も検討材料となり、計画の洗い出しも行えます。

また、事業計画書は自分の頭の中を整理する目的だけでなく、国や都道府県が用意する助成金等を申請する際にも利用ができます。

ここでは補助金や助成金等の情報は割愛しますが、主に「小規模事業者持続化補助金」といった制度に該当するケースもありますので、事業計画書を作成しつつ、こうした制度が利用できないかも確認しておくことをおすすめします。

ペットシッターの事業計画書

この通りに検討・作成する必要はありませんが、事業計画書で必要になるポイントがこちら。

内容をどれだけ埋められるかをチェックしてみましょう!

- ビジネスの概要- 代表者や事業の内容等、基本的な情報について

- ペットシッターとしての目的やビジョン - サービス内容- 提供するサービスの詳細や特徴、競争優位性について

- 市場分析とマーケティング- 市場規模や成長性、競合状況

- ターゲットとする顧客や価格設定

- プロモーション方法について - 事業運営の計画- 業務内容や必要な設備、人員に関して

- 売上・費用の予測や収支計画

- 資金に関する計画について

- 想定されるリスクや対策について検討 - 法的な要件- 開業に必要な許認可について

- 保険に関して

- 税務上の要件など - 中長期における目標- 短期・中期・長期と、開業後の具体的な目標を検討

埋めるのが難しい部分もあるかと思いますが、競合リサーチなどを行なっていくことで見えてくる部分も!

まずは内容を埋められるよう、色々とリサーチを行なってみましょう!

「事業計画書」で検索してみると色々な情報が出てくると思うので、一度チェックしておきましょう!

ペットシッター開業までに要する時間と費用

開業までに要する時間については、経験・未経験・国家資格の保持などによって異なりますが、未経験の場合は最低でも6ヶ月以上を要し、仕事探しの期間も含めるとさらに時間が必要になってくるでしょう。

資格については種類にもよりますが、取得までの目安として以下の期間が想定されます。

- 通学:おおよそ1ヶ月程度

- 通信(オンライン等):おおよそ半年程度

ここまでを“同時進行“で進めたと想定しても、やはり最低6ヶ月以上は必要に。

また、実際に動物取扱業として申請を行う場合は最低2〜3週間前に行う必要がありますので、登録期間も含めていくと最低でも7ヶ月〜1年は必要と考えた方が良さそうです。

ペットシッター開業までに要する費用は?

開業までに確実に必要となる部分として、第一種動物取扱業の登録料に15,000円が必要です。(執筆時点の金額です。事前に確認しておきましょう。)

このほか、資格取得に関する費用も含めていくと、おおよそ5万〜20万円程度は想定しておいた方がよさそう。

また、開業後に必要となる費用としては、以下のものが想定されます。

- テナント料(場所を借りる場合)

- 交通費・ペットシッター保険代

- ホームページの作成や維持費

- 電話、ファックス、パソコンなどの備品

- 消耗品(書類、名刺など)

- 広告費(利用する場合)

開業までに貯金する事もできるので、どれくらいの費用が必要になってくるかを想定して、できるだけスムーズに開業できるように資金をためていきましょう!

開業までのステップをわかりやすく簡単に!と思っていましたが、かなり長くなってしまいました!

これからペットシッターを検討している方は、参考にしてみてください!

「保管」とは?ペットホテルやペットシッター、トリミングなど「保管を目的に顧客の動物を預かる業」を動物愛護管理法では“保管業”として定めているよ